Et si on croyait encore à la biodiversité ?

La biodiversité s’effondre. C’est un fait. Les chiffres récents alertent sur le déclin accéléré des populations, la fragmentation des habitats, et la perte de connectivité écologique (Fontaine et al. 2020, ONB 2020, Hallmann et al. 2017). Face à ce constat, difficile de ne pas céder au découragement.

Et pourtant, un message d’espoir émerge des données scientifiques : quand on protège la biodiversité, elle répond positivement. Les efforts de protection de la biodiversité au sein des espaces naturels portent leur fruits. La nature est résiliente. Elle peut se régénérer. À condition de lui en donner les moyens...

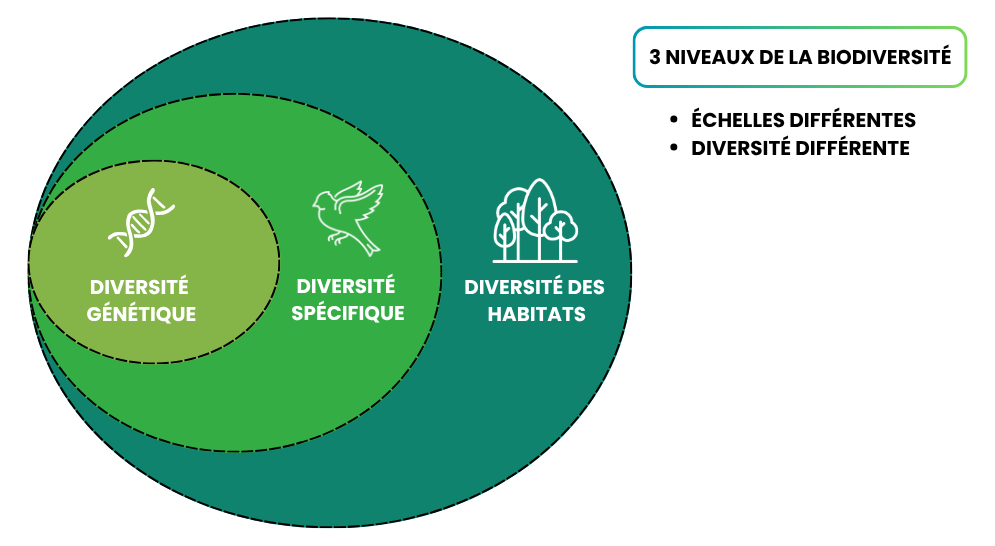

Comprendre la biodiversité à travers ses trois niveaux

La biodiversité est souvent réduite au nombre d’espèces. Mais elle est bien plus que cela. Elle se décline en trois niveaux interdépendants, tous essentiels pour la résilience de nos écosystèmes et de nos territoires.

1. La diversité des habitats : la base de la vie

La diversité des milieux naturels : forêts, haies, zones humides, landes, prairies, constitue la première strate de la biodiversité. Plus ces habitats sont nombreux et bien connectés, plus ils offrent d’opportunités de vie pour une grande variété d’espèces.

2. La diversité spécifique : richesse des espèces sur un même site

Chaque écosystème peut héberger une multitude d’espèces, avec des rôles complémentaires : pollinisateurs, prédateurs, décomposeurs, etc. Plus cette diversité est élevée, plus l’écosystème est stable et capable de s’adapter aux perturbations environnementales.

3. La diversité génétique : le cœur de l’adaptation

À l’intérieur d’une même espèce (ou population), la variabilité génétique est cruciale pour faciliter l’adaptation face au changement climatique, aux maladies ou aux modifications de l’environnement. Une forte variabilité génétique, c’est une nature mieux armée pour faire face aux défis actuels et futurs.

Ces trois formes de diversité se renforcent mutuellement :

- Plus les habitats sont diversifiés, plus ils accueillent d’espèces.

- Plus les espèces sont variées, plus la diversité génétique est riche.

Ces trois niveaux sont donc intimement liés et participent à la résilience de tout écosystème.

Bonne nouvelle : les actions de protection fonctionnent

Les suivis de biodiversité à moyen et long terme représentent le meilleur outil pour évaluer la santé de la biodiversité. A ce titre, le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) initié en 1989 souligne un fait important. Même si l'on observe un déclin des populations d'oiseaux partout en France, on assiste à une stabilisation des populations d'oiseaux en réserves naturelles voire à une augmentation de certaines populations par rapport aux zones non protégées (Fontaine et al., 2020). Les efforts de conservation portent leurs fruits !

Les trames vertes et bleues, les plans de gestion différenciée, la limitation de l’artificialisation sont des outils efficaces et nécessaires pour concilier activités socio-économiques et biodiversité. Ils ont fait leurs preuves. Ce qui manque aujourd’hui, ce n’est pas la preuve que cela marche. Ce sont les moyens et la volonté de généraliser ces pratiques.

Pourquoi protéger la biodiversité ?

La biodiversité est bien plus qu’un simple décor naturel : elle est au cœur de notre qualité de vie et de notre santé. Elle façonne les paysages qui nous entourent, soutient les écosystèmes dont nous dépendons, et incarne souvent l’identité même d’un territoire.

Certaines régions en sont de parfaits exemples : difficile d’imaginer l’Alsace sans ses cigognes, ou le Marais Poitevin sans ses canaux, ses roseaux et sa faune emblématique. Dans bien des cas, cette richesse naturelle est aussi un levier économique majeur, fondant tout un écosystème d’activités : tourisme, agriculture, artisanat local, etc.

Mais la biodiversité, ce n’est pas seulement ce que l’on voit. Elle est aussi discrète, souterraine, invisible : les micro-organismes du sol, les pollinisateurs nocturnes… Autant d’éléments essentiels qui restent souvent méconnus.

Or, on ne protège bien que ce que l’on connaît et que l’on comprend. Et l’on ne peut aimer durablement ce que l’on ignore. C’est pourquoi il est urgent de sensibiliser, d’éduquer et de reconnecter chacun d’entre nous à cette biodiversité, pour qu’elle cesse d’être une abstraction et redevienne un bien commun précieux.

Comment agir pour la biodiversité ?

Quelque soit notre rôle dans la société, nous pouvons tous oeuvrer pour la biodiversité. Que l'on soit une collectivité ou une structure privée, chaque action compte !

C’est ici que PICTAMAP vous accompagne.

Grâce à nos diagnostics de biodiversité et à nos outils cartographiques, nous vous accompagnons dans la compréhension, la valorisation et la préservation de votre patrimoine naturel. Connaître la biodiversité et localiser ses enjeux, c’est pouvoir mieux la protéger, l’intégrer aux projets d’aménagement, et anticiper les risques environnementaux.

Ne restons pas spectateurs. Agissons.

Références

- Fontaine, B., Moussy, C., Chiffard Carricaburu, J., Dupuis, J., Corolleur, E., Schmaltz, L., Lorrillière, R., Loïs, G., & Gaudard, C. (2020). Suivi des oiseaux communs en France 1989-2019 : 30 ans de suivis participatifs. MNHN- Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation, LPO BirdLife France - Service Connaissance, Ministère de la Transition écologique et solidaire., 46.

- Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., & de Kroon, H. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE, 12(10), e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

- Observatoire National de la Biodiversité. (2020). Bilan 2020 de l’ONB : six questions sur la biodiversité en France. (p. 7). https://naturefrance.fr/actualites/bilan-2020-de-lonb-six-grandes-questions-sur-la-biodiversite-en-france