La connectivité écologique : un concept simple, une réalité complexe

Les réservoirs de biodiversité tels que les espaces protégés, les zones Natura 2000, les forêts anciennes ou les zones humides jouent un rôle fondamental dans la conservation des espèces. Mais ces réservoirs, même riches et bien préservés, ne suffisent pas. Isolés les uns des autres, ils fonctionnent comme des îlots, limitant les échanges et fragilisant les populations qu'elles abritent à long terme.

C’est ici qu’intervient la connectivité écologique. La connectivité est définie par la mesure dans laquelle le paysage facilite ou entrave les déplacements entre les patchs d’habitat et les ressources (Taylor et al., 2006).

Sans ces connexions, les populations isolées font face à un risque élevé de consanguinité, qui par voie de conséquence entraine un appauvrissement génétique global et une vulnérabilité aux maladies et à toute perturbation environnementale.

La connectivité écologique permet donc le brassage génétique, la dispersion des individus, et la recolonisation des milieux, autant de mécanismes vitaux pour la résilience de la biodiversité.

Qu'est ce qui se trame derrière la connectivité écologique ?

Pour structurer cette connectivité, on parle aujourd’hui de trames écologiques : les trames vertes et bleues. Ces trames vertes et bleues sont apparues en 2007 dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et sont aujourd'hui inscrite dans la loi pour reduire l'érosion de la biodiversité. Les trames vertes désigne l'ensemble des milieux naturels et semi-naturels terrestres (forêts, prairies, haies) formant un maillage écologique favorable aux échanges entre les populations.

🦋 Les trames bleues concernent les milieux humides et aquatiques et les corridors qui les relient.

Si originellement, on parlait de trames vertes et bleues pour désigner l'ensemble des continuités écologiques, la réalité est bien plus complexe et on identifie maintenant des sous-trames".

Ces trames joue un rôle spécifique selon les milieux, les espèces concernées et leurs besoins écologiques :

- Trames vertes : continuités terrestres favorables à la faune et à la flore, associées aux haies, forêts, bocages ou zones naturelles forestières continues.

- Trames bleues : continuités des milieux aquatiques et humides (cours d’eau, mares, zones humides) nécessaires à la reproduction, à l’alimentation des espèces.

- Trames turquoises : ensemble d'éléments paysagers forestiers et aquatiques. interfaces terre/eau (zones humides, ripisylves), combinant les fonctions des trames vertes et bleues.

- Trames noires : zones préservées de la pollution lumineuse, essentielles pour les espèces nocturnes (chauves-souris, amphibiens, insectes).

- Trames jaunes (milieux-ouverts) : corridors dans des milieux non boisés (prairies, pelouses sèches, friches agricoles), souvent oubliés mais essentiels pour des espèces spécifiques.

- Trames brunes : elle renvoie aux sols vivants, riches en microfaune, champignons, vers de terre, indispensables au fonctionnement des écosystèmes terrestres.

Il existe d'autres trames émergentes beaucoup moins étudiées et formalisées telles que les trames olfactives (liées aux odeurs), aériennes (déplacement de la faune dans les airs), blanches (pollution sonore).

Des trames parfois antagonistes

Certaines trames peuvent entrer en conflit ou favoriser des groupes écologiques différents, voire opposés.

Par exemple, le développement de la trame forestière peut renforcer la connectivité pour les espèces forestières, mais réduire celle des des espèces inféodées aux milieux-ouverts, qui ont besoin d’espaces dégagés.

La planification territoriale doit donc arbitrer entre ces logiques parfois contradictoires et veiller à ne pas homogénéiser les paysages au nom d’un seul type de trame.

Conclusion

Préserver la biodiversité ne peut se limiter à sanctuariser des zones riches. Il faut penser le territoire dans son ensemble, avec ses corridors, ses passages, ses interfaces. Et comme vous l'aurez compris, il ne faut pas s'intéresser qu'à une seule espèce ou un type de milieux, mais avoir une approche systémique.

Dans un contexte de changement climatique, où les individus doivent pouvoir se déplacer vers des zones plus favorables, la connectivité écologique devient une priorité. Elle doit guider les politiques d’aménagement, d’agriculture, d’urbanisme et d’éclairage nocturne.

PICTAMAP : rendre visible et modéliser la complexité

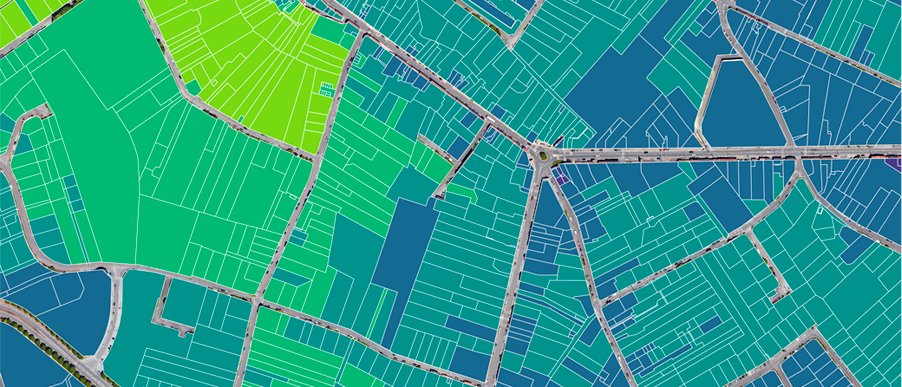

Face à ces enjeux, PICTAMAP accompagne les territoires en proposant des outils qui représentent et modélisent finement les trames écologiques.

Grâce à une approche croisée entre cartographie écologique, analyse spatiale et médiation, nous aidons les collectivités à :

- Visualiser les continuités et ruptures écologiques,

- Prioriser les zones à restaurer,

- Intégrer les dynamiques des populations dans les projets d’aménagement,

- Quantifier l’impact des projets d’aménagement sur la biodiversité et/ou trouver des mesures compensatoires.

Parce que préserver la connectivité écologique, c’est bien plus que dessiner des corridors : c’est comprendre, modéliser et arbitrer.

Références

Taylor, P. D., Fahrig, L., & With, K. A. (2006). Landscape connectivity : A return to the basics. In K. R.

Crooks & M. Sanjayan (Éds.), Connectivity Conservation (p. 29‑43). Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511754821.003